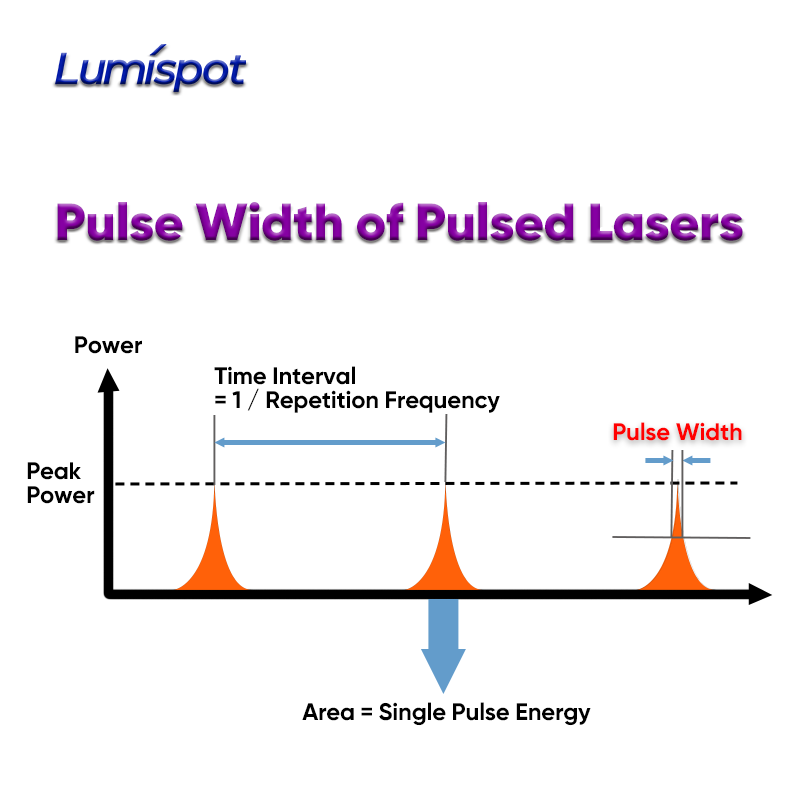

Die Impulsbreite bezeichnet die Dauer des Impulses und liegt typischerweise im Bereich von Nanosekunden (ns) bis 10⁻⁵.-9Sekunden) bis Femtosekunden (fs, 10-15Sekunden). Gepulste Laser mit unterschiedlichen Pulsdauern eignen sich für verschiedene Anwendungen:

- Kurze Impulsbreite (Pikosekunde/Femtosekunde):

Ideal für die Präzisionsbearbeitung von empfindlichen Materialien (z. B. Glas, Saphir) zur Reduzierung von Rissen.

- Lange Impulsbreite (Nanosekunden): Geeignet für Metallschneiden, Schweißen und andere Anwendungen, bei denen thermische Effekte erforderlich sind.

- Femtosekundenlaser: Wird bei Augenoperationen (wie z. B. LASIK) eingesetzt, da er präzise Schnitte mit minimaler Schädigung des umliegenden Gewebes ermöglicht.

- Ultrakurze Pulse: Werden zur Untersuchung ultraschneller dynamischer Prozesse wie Molekülschwingungen und chemischer Reaktionen eingesetzt.

Die Pulsbreite beeinflusst die Leistung des Lasers, wie beispielsweise die Spitzenleistung (P).Gipfel= Pulsenergie/Pulsbreite. Je kürzer die Pulsbreite, desto höher die Spitzenleistung bei gleicher Einzelpulsenergie.) Sie beeinflusst auch thermische Effekte: Lange Pulsbreiten, wie Nanosekunden, können zu Wärmestau in Materialien führen, was Schmelzen oder thermische Schäden zur Folge haben kann; kurze Pulsbreiten, wie Pikosekunden oder Femtosekunden, ermöglichen „kalte Verarbeitung“ mit reduzierten Wärmeeinflusszonen.

Faserlaser steuern und justieren die Pulsbreite typischerweise mit folgenden Techniken:

1. Q-Switching: Erzeugt Nanosekundenimpulse durch periodische Änderung der Resonatorverluste, um hochenergetische Impulse zu erzeugen.

2. Modenkopplung: Erzeugt ultrakurze Pikosekunden- oder Femtosekundenpulse durch Synchronisierung der longitudinalen Moden im Inneren des Resonators.

3. Modulatoren oder nichtlineare Effekte: Zum Beispiel die Verwendung der nichtlinearen Polarisationsrotation (NPR) in Fasern oder sättigbaren Absorbern zur Kompression der Pulsbreite.

Veröffentlichungsdatum: 08. Mai 2025